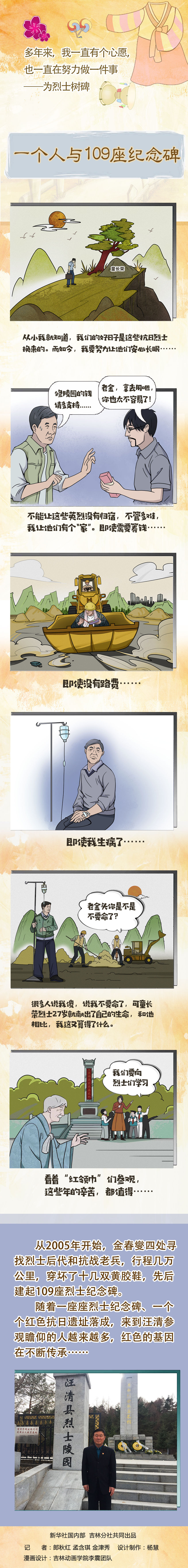

一個人與109座紀念碑

2021-04-06 標簽: 來源:新華網

“山山金達萊,村村烈士碑”。35年前,著名詩人賀敬之來到吉林省延邊朝鮮族自治州,感慨萬千,寫下這樣的詩句。

這片紅色的熱土上,有一座縣城,名字叫汪清。

早春的山坡上,金達萊花的骨朵兒依稀可見。它們含苞待放,仿佛等待赴一場一位老人和109座烈士紀念碑的約定。

“不讓歷史在我們這里斷檔”

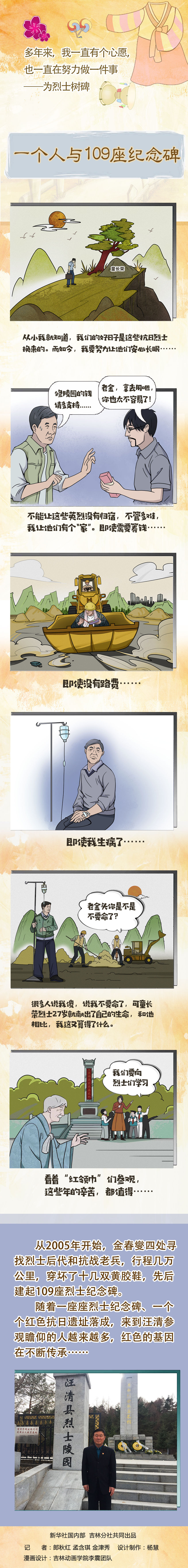

清明前夕,記者在汪清再次見到金春燮。2015年,記者曾采訪過這位老人。6年過去,74歲的老人仍舊腰板挺直,目光堅定。那時,他已經立了77座烈士紀念碑,如今,這個數字變成了109座。

汪清曾是中共東滿特別委員會所在地,發生過105場抗日戰斗,有抗日烈士墓地和抗聯遺址177處,600多名抗日將士長眠于此。

2005年,退休后的金春燮擔任汪清縣關心下一代工作委員會主任,發現年輕人對革命歷史了解甚少。一次下鄉途中,金春燮來到中共東滿特委書記童長榮的墓前。這個不高的小土包,上面用二三十塊石頭圍著,長滿荒草。他落淚了,感慨說:“童長榮從安徽千里迢迢來到東北抗日,犧牲時只有27歲,卻連個像樣的紀念地都沒有,我們對不起烈士啊。”

從那時起,金春燮就下定決心,為犧牲在當地的抗日烈士修建墓碑,“不能讓歷史在我們這代斷檔。”

當時,汪清縣還是國家扶貧開發工作重點縣,財政資金緊缺,基礎條件落后。金春燮就一個個單位、一家家企業去籌錢。每籌來一筆資金,金春燮都鞠躬說:“我替犧牲在汪清的烈士們謝謝您。”

為節省開支,從設計到施工,金春燮親自上陣,幾百公里外的采石場跑了不下百趟,卡車、拖拉機……什么工程車都坐過,甚至蜷在鏟車斗里上山。密林草叢中,蟲咬蜂蜇是常事,即使感染丙型肝炎暴瘦二十多斤,他也咬牙堅持未耽誤一天工期。每當有人說他“癡傻”“不要命”,金春燮就說:“和27歲英勇就義的童長榮比,這點付出算得了什么?”

一個人帶動一群人

“小英雄金錦女被敵人嚴刑拷打,堅決不招供,犧牲時才12歲”……在汪清縣非公黨建指導服務中心,59歲的郎連福對記者滔滔不絕講述汪清革命史。三年前的他還只是一位普普通通的鐵藝公司老板,在金春燮的帶動下,他現在已成為志愿宣講團隊的一員。

為烈士樹碑,還要為烈士立傳。16年來,為了清晰了解汪清的抗戰歷史,給后人留下英烈們催人淚下的英雄事跡,金春燮四處尋找烈士后代和抗戰老兵,行程2萬多公里,穿壞了十幾雙黃膠鞋。

他編纂《汪清英烈傳》等24本、100多萬字的抗戰史料,編印《民族英雄童長榮》等4本抗戰畫本,完成了《淪陷留痕》《汪清紅色記憶》等史料整合……為創建“汪清英烈網”,他從60歲開始學習電腦,看不清、記不住,就反反復復向遠在外地的女兒求教。

十幾年過去,他的身邊有越來越多的人加入。從最初只有關工委的幾位老同志,到現在已經發展成為老中青幾代人,既有教師、公務員,也有民營企業家等各行各業人士的志愿者團隊。

郎連福還和團隊一起負責畫本繪制。現在他們已經完成了4本連環畫冊。《民族英雄童長榮》首發單次印刷量達1萬多冊,全部無償捐獻社會。“下一本我們要畫愛國將領王德林,腳本都寫好了。”他指著厚厚的資料說。

“跟著金大哥,越干越有勁!”郎連福說,“從未想到人這一輩子還可以這么過。”

讓紅色種子生根發芽

校旗上閃爍紅軍的五星,

腳下路延續新的長征;

我們是新一代紅軍小戰士,

先輩的熱血在身上奔騰!

在汪清縣嘎呀河畔,童長榮紅軍小學的校園里傳來嘹亮的《紅軍小學之歌》。校長張德志告訴記者,學校原名汪清縣第四小學校,金春燮的紅色故事就從這里開始講起。

十多年來,金春燮到各地主講近百場愛國主義教育課,策劃舉辦21次青少年愛國主義教育圖片展。有時肝病發作,金春燮還在忍痛堅持,他說:“我年齡不小了,有緊迫感,希望有生之年能做更多的事,培養出一大批紅色基因的傳播者。”

受到金春燮開展紅色教育的啟發,2010年,學校成立了汪清縣第一支“童長榮英雄中隊”,“番號”延續至今成為光榮傳統。2017年,經全國紅軍小學建設工程理事會批準,學校更名為“中國工農紅軍吉林汪清童長榮紅軍小學”。

走進校園,隨處可見紅色文化展板和長廊,在每個班級的紅色圖書角上,有豐富多樣的紅色教育讀本。學校德育主任梁艷介紹,對表現優秀的班級授予英烈中隊稱號,為了穿上小紅軍服,同學們各個爭當優秀標兵“紅軍小戰士”。每周四中午,學校還通過“紅色旗幟”紅領巾廣播站,播報學生們根據革命歷史自編自導的紅色故事。

隨著一座座烈士紀念碑、一個個紅色抗日遺址落成,汪清正在成為吉林省乃至全國的紅色地標。目前,全縣42所中小學成立了英烈中隊(班),組織開展“重走抗戰路、弘揚民族魂”活動。

清明前夕,許多孩子在老師和家長的帶領下,來到小汪清抗日游擊根據地遺址參觀。看到和自己年齡相仿的小伙伴在做小講解員,一年級小學生夏廣桐羨慕地說:“我也要加入紅軍小學宣傳隊,像金春燮爺爺那樣,給更多的人講述家鄉抗日英雄故事。”

這片紅色的熱土上,有一座縣城,名字叫汪清。

早春的山坡上,金達萊花的骨朵兒依稀可見。它們含苞待放,仿佛等待赴一場一位老人和109座烈士紀念碑的約定。

“不讓歷史在我們這里斷檔”

清明前夕,記者在汪清再次見到金春燮。2015年,記者曾采訪過這位老人。6年過去,74歲的老人仍舊腰板挺直,目光堅定。那時,他已經立了77座烈士紀念碑,如今,這個數字變成了109座。

汪清曾是中共東滿特別委員會所在地,發生過105場抗日戰斗,有抗日烈士墓地和抗聯遺址177處,600多名抗日將士長眠于此。

2005年,退休后的金春燮擔任汪清縣關心下一代工作委員會主任,發現年輕人對革命歷史了解甚少。一次下鄉途中,金春燮來到中共東滿特委書記童長榮的墓前。這個不高的小土包,上面用二三十塊石頭圍著,長滿荒草。他落淚了,感慨說:“童長榮從安徽千里迢迢來到東北抗日,犧牲時只有27歲,卻連個像樣的紀念地都沒有,我們對不起烈士啊。”

從那時起,金春燮就下定決心,為犧牲在當地的抗日烈士修建墓碑,“不能讓歷史在我們這代斷檔。”

當時,汪清縣還是國家扶貧開發工作重點縣,財政資金緊缺,基礎條件落后。金春燮就一個個單位、一家家企業去籌錢。每籌來一筆資金,金春燮都鞠躬說:“我替犧牲在汪清的烈士們謝謝您。”

為節省開支,從設計到施工,金春燮親自上陣,幾百公里外的采石場跑了不下百趟,卡車、拖拉機……什么工程車都坐過,甚至蜷在鏟車斗里上山。密林草叢中,蟲咬蜂蜇是常事,即使感染丙型肝炎暴瘦二十多斤,他也咬牙堅持未耽誤一天工期。每當有人說他“癡傻”“不要命”,金春燮就說:“和27歲英勇就義的童長榮比,這點付出算得了什么?”

一個人帶動一群人

“小英雄金錦女被敵人嚴刑拷打,堅決不招供,犧牲時才12歲”……在汪清縣非公黨建指導服務中心,59歲的郎連福對記者滔滔不絕講述汪清革命史。三年前的他還只是一位普普通通的鐵藝公司老板,在金春燮的帶動下,他現在已成為志愿宣講團隊的一員。

為烈士樹碑,還要為烈士立傳。16年來,為了清晰了解汪清的抗戰歷史,給后人留下英烈們催人淚下的英雄事跡,金春燮四處尋找烈士后代和抗戰老兵,行程2萬多公里,穿壞了十幾雙黃膠鞋。

他編纂《汪清英烈傳》等24本、100多萬字的抗戰史料,編印《民族英雄童長榮》等4本抗戰畫本,完成了《淪陷留痕》《汪清紅色記憶》等史料整合……為創建“汪清英烈網”,他從60歲開始學習電腦,看不清、記不住,就反反復復向遠在外地的女兒求教。

十幾年過去,他的身邊有越來越多的人加入。從最初只有關工委的幾位老同志,到現在已經發展成為老中青幾代人,既有教師、公務員,也有民營企業家等各行各業人士的志愿者團隊。

郎連福還和團隊一起負責畫本繪制。現在他們已經完成了4本連環畫冊。《民族英雄童長榮》首發單次印刷量達1萬多冊,全部無償捐獻社會。“下一本我們要畫愛國將領王德林,腳本都寫好了。”他指著厚厚的資料說。

“跟著金大哥,越干越有勁!”郎連福說,“從未想到人這一輩子還可以這么過。”

讓紅色種子生根發芽

校旗上閃爍紅軍的五星,

腳下路延續新的長征;

我們是新一代紅軍小戰士,

先輩的熱血在身上奔騰!

在汪清縣嘎呀河畔,童長榮紅軍小學的校園里傳來嘹亮的《紅軍小學之歌》。校長張德志告訴記者,學校原名汪清縣第四小學校,金春燮的紅色故事就從這里開始講起。

十多年來,金春燮到各地主講近百場愛國主義教育課,策劃舉辦21次青少年愛國主義教育圖片展。有時肝病發作,金春燮還在忍痛堅持,他說:“我年齡不小了,有緊迫感,希望有生之年能做更多的事,培養出一大批紅色基因的傳播者。”

受到金春燮開展紅色教育的啟發,2010年,學校成立了汪清縣第一支“童長榮英雄中隊”,“番號”延續至今成為光榮傳統。2017年,經全國紅軍小學建設工程理事會批準,學校更名為“中國工農紅軍吉林汪清童長榮紅軍小學”。

走進校園,隨處可見紅色文化展板和長廊,在每個班級的紅色圖書角上,有豐富多樣的紅色教育讀本。學校德育主任梁艷介紹,對表現優秀的班級授予英烈中隊稱號,為了穿上小紅軍服,同學們各個爭當優秀標兵“紅軍小戰士”。每周四中午,學校還通過“紅色旗幟”紅領巾廣播站,播報學生們根據革命歷史自編自導的紅色故事。

隨著一座座烈士紀念碑、一個個紅色抗日遺址落成,汪清正在成為吉林省乃至全國的紅色地標。目前,全縣42所中小學成立了英烈中隊(班),組織開展“重走抗戰路、弘揚民族魂”活動。

清明前夕,許多孩子在老師和家長的帶領下,來到小汪清抗日游擊根據地遺址參觀。看到和自己年齡相仿的小伙伴在做小講解員,一年級小學生夏廣桐羨慕地說:“我也要加入紅軍小學宣傳隊,像金春燮爺爺那樣,給更多的人講述家鄉抗日英雄故事。”

【責編 王春榮】

微信 掃一掃 關注 《延吉新聞網》公眾號

《延吉新聞網》公眾號

《延吉新聞網》公眾號

《延吉新聞網》公眾號

延吉新聞網版權與免責聲明:

凡本網注明“來源:延吉新聞網”的所有文字、圖片和視頻,版權均屬延吉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經被本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“來源:延吉新聞網”,違者本網將依法追究責任。

凡本網摘錄或轉載的屬于第三方的信息將注明具體的來源,其目的在于向社會公眾傳遞、共享信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。任何媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網注明的信息來源,并自行承擔版權等法律責任。